|

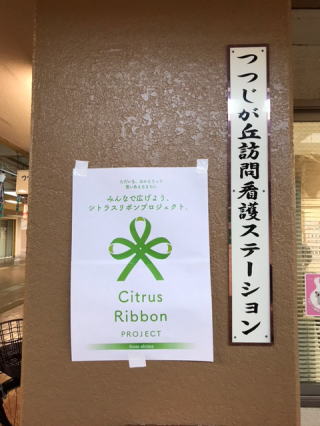

シトラスリボンプロジェクトとは たとえウィルスに感染しても、だれもが地域で笑顔の暮らしを 取り戻せる社会に。そんな思いからこのプロジェクトは生まれ ました。 当たり前とおもっていたふだんの暮らしを揺さぶっているCOVID-19 私たちにできることは、「ともに歩む姿勢を示すこと」です。 感染した人には「早く良くなってほしい」と励まし、治った人には 「おかえりなさい」と伝えることが、差別とたたかう方法の1つになると 思います。 シトラスリボンプロジェクトは 愛媛特産の柑橘にちなみ シトラス色のリボンやロゴを身に着けて、「ただいま」「おかえり」の 気持ちを表す活動を広めています 「ただいま」「おかえり」と言い合える町なら、安心して検査を 受けることができ、ひいては感染拡大を防ぐことにもつながります |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

i |

感染症によって差別が起きるメカニズムを日本赤十字社が「3つの顔」として解説しています。 1つ目の顔は病気そのもの 2つ目の顔は病気に対する不安や恐れ ウイルスという見えない敵でワクチンや薬もないことから、不安や恐れが増幅していきます。 その見えないものへの不安や恐れが、感染者という見える形になって現れたときに、遠ざけ排除しようとし 3つ目の顔の[差別]につながります。 差別は受診をためらわせ、感染を拡大させる負のスパイラルに陥り、不安や差別も大きくなっていきます。 これが感染症の典型的な差別のパターンです。 人に迷惑をかけてはいけないという日本特有の「社会規範」に加え、感染対策の徹底を求める「同調圧力」が、 一種の正義感を生み出し、感染者に「対策が不十分だったもの」というレッテルを貼って攻撃する傾向が 出ているというのです。ネットの差別的な発言や、不安をあおる発言に同調しないことも大切です。 |

||

|

| みんなで広げようシトラスリボンプロジェクト | https://citrus-ribbon.com/ |

| シトラスリボンプロジェクトは ちょっと調べてみただけでも 長野に大分に 東京や千葉に その他全国に凄いスピードで広まっています 官公庁でも差別や偏見につながらないような対策を講じつつあるのが見えてきます |